팔아야 산다는 것에는 중의적인 의미가 있다. 팔아야(sell) 사람들이 살 수 있고(buy), 또 팔(sell) 줄 알아야 내가 굶지 않고 살(survive) 수 있다.

Bruce W. Lee

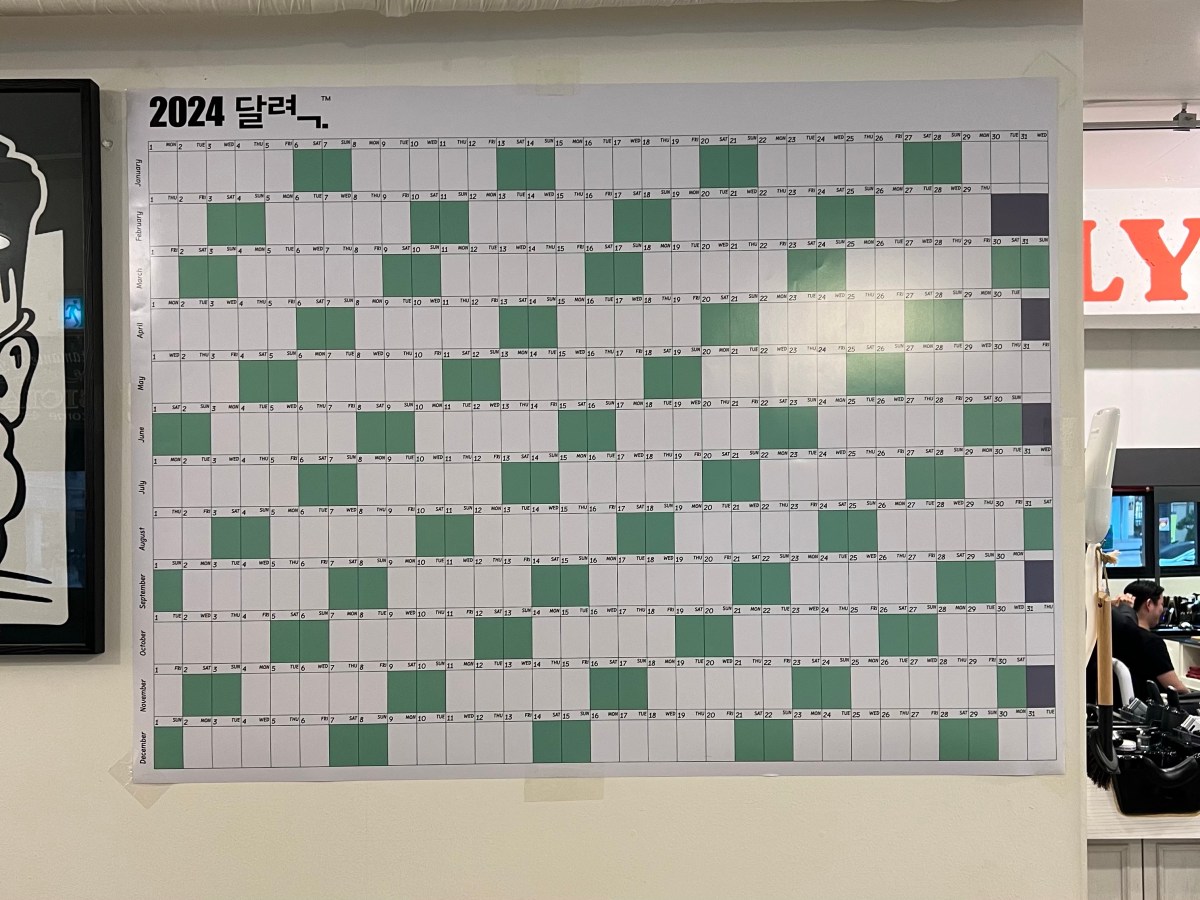

[달려ㄱ.]를 만들어 판지 3주가 지났다.

2년 전 [비-롸잇 백 카메라]를 팔 때는 주변 지인들에게 1:1 영업으로 팔아치웠는데 이번에는 그러지 않았다. 이번 프로젝트는 내가 해보지 않은 방법으로 해보고 싶었다. 제품을 만들고 관련 컨텐츠를 만드는 것이다. 자의식 과잉으로 그동안 인스타에 포스팅 하나 하는 것에 주저했다. 지금은 내가 전달하고 싶은 메시지가 있다면 좋아요/댓글에 상관없이 우선 세상에 내놓고 보자는 마음이다.

1장. 제작 모티브: ‘큰 계획엔 큰 달력이 필요하다’

2023년은 ‘계획을 충실히 따르는 것’의 잠재력을 경험한 첫 해다. 큰 계획을 세우려면 용기(자기 신뢰) 50%, 적당한 무모함(낙관적인 성격) 50%가 필요하다.

난 2020년부터 뛰기 시작했지만 애초에 마라톤은 계획에 없었다. 동아 서울 마라톤을 알게 된 계기도 러닝이 아니라 일하면서 알게된 프로젝트와 관련이 있었기 때문이었다. 내가 마라톤 풀코스를 뛰겠다는 계획은 막연하게 내 마음에 심어 놓은 것이 시작이었다. 브루스 러닝, 전설의 시작이었다.

11월 JTBC 마라톤 완주를 위해 나의 여름을 바쳤다. 몇 리터의 땀을 흘렸을까, 한 여름밤의 고독했던 꿈. 어느 여름보다 충실히 보낸 여름이 아니었을까. 정직하게 쓴 시간과 몸을 통한 노력은 거짓말을 못한다. 몸과 마음은 투자한대로 리턴을 가져오는 확실한 ROI! 난 내 잠재력의 뚜껑을 열고 말았다. 그 계기가 올해 마라톤이었다보니 이 얘기를 주변에 계속 꺼내서 좀 미안하긴 한데, sorry not sorry.

2장. 제작

[달려ㄱ.]의 디자인은 내가 좋아하는 연쇄창업자이자 라이프코치, Jesse Itzler의 ‘The Big A## Calendar’ 에서 레퍼런스를 얻었다. 이것을 한국에서 만들 수 있는 인쇄소를 찾아다녔지만 제품 사이즈가 워낙 크다보니 인쇄할 수 있는 업체도 그 방식도 제한적이었다. 그 사이즈로 뽑을 수 있는 원단 단가 자체도 높았고 수량을 늘린다고 주문 단가가 낮아질 수 없는 여건도 있었다.

며칠 발품을 팔아 한 업체를 찾았다. 이 대표님은 작은 물량도 다른 곳의 거의 절반 가격으로 제작해주겠다고 하였다. 역시 직접 연락하고 찾아가는게 빨리 시작할 수 있는 방법이다.

3장. 소비자 가격

인쇄물 단가와 그외 부자재, 배송비를 더해 원가가 나왔고 여기에 얼마의 마진율이 적절할 지 고민했다. 시중에 나와 있는 달력과 플래너 상품들을 조사했다. 시중에 있는 달력은 대부분 종이로 된 1년짜리 소모품으로 시장에서 팔리고 있었다. 난 내 제품을 하나의 라이프컬렉션으로 포지셔닝하고 싶었다.

그래서 시중에 나름 고가격대인 3만원대 달력 사이에 [달려ㄱ.]를 포지셔닝하기로 결정하여 처음 35,000 원으로 가격을 잡았다. 희소성이 있고, 또 일년 365일중 하루를 100원으로 잡아도 그보다 저렴하다는 설명이 가능할 것이라는 생각을 했다.

누가 내 제품을 사줄까? 우선 사람들의 구매 의향을 테스트해보자.

4장. 테스트

1차 테스트: 바버샵

바버샵에서 [달려ㄱ.]가 남성 고객들에게 어떻게 어필될지 실험했다. 바버샵의 대표 바버가 커트중에 직접 고객에게 소개하는 [달려ㄱ.]는 어떨까?

결과는 처참했다. 모든 고객이 제품에 매력을 느껴서 사무실이나 샵에 두고 싶다는 1차 반응은 보였다. 하지만 가격을 듣자 구매 의사를 접었다. 달력 카테고리에 들어가는 제품에 돈을 쓸 심리적 가격 저항선이 있었고, 생각보다 많이 낮았다.

제품 자체에 대한 반응을 보고 시장에서의 가능성이 있음을 확인할 수는 있었지만 가격이 문제였다. 구매욕이 가격의 벽을 넘지 못했고 제작 의도로 가격을 정당화하지 못했다.

원인이 무엇일까? 제작자가 가격 프리미엄을 붙일 수준이 아니라는 결론이다. 즉, 내가 원래 유명하거나 [달려ㄱ.]을 통해 엄청 특별한 성취를 한 인물이 아직 아니었기에 가격 프리미엄은 옳지 않은 전략이었다.

나를 모르는 사람들이 내 제품에 지불할 A원과 내가 정한 가격 B원의 간격이 클수록 나는 소비자들로부터 멀어졌다. 제품력은 기본이고, 팔리는 가격은 판매자가 정한다기보다 시장이 정하는 듯했다.

2차 테스트: 대학가 카페

같은 제품을 서울시립대 앞 카페에서 2차 실험을 가졌다. 여기는 바버샵보다 더 어린 대학생들이 주 고객층이다. 이들은 아묻따 제품이 너무 크다는 반응을 보였다. 생각해보니 어린 친구들은 기숙사에 살거나 넓지 않은 자취방에서 사는데, 내 제품은 사실 이들의 집 벽에 붙일 공간 자체가 없던 것이다.. 너무 아메리칸 스탠다드 사이즈.. 이번 실험은 가격이 문제가 되기 전에 사도 쓸 수 없는 제품 스펙인 것이다.

내 제품이 어필이 될 수 있는 진짜 소비자는 누구일까.. 누가 내 제품을 사줄까에 대한 물음에 직관도 중요하지만 FGI 나 이런 실험 기간이 대략적인 감을 잡기 위해 꼭 필요하다.

5장. 출시

실험 결과를 반영하기 위해 2가지 조치를 실행했다. 먼저 기존 제품의 절반 사이즈로 제품을 추가했다. 그리고 이에 맞게 두 제품의 소비자 가격을 하향 조정했다. 가격과 사이즈 모두 [달려ㄱ.]의 대중성을 가지려면 크리티컬한 문제라고 생각했고 판매 공지와 함께 배경도 자세히 설명했다.

6장. 결과

아직 판매중이라 성적표를 받기 전이긴 하지만 현재 목표치 50% 달성중이다. 사달라는 말 없이 파는 것은 역시 어려운 일이다.

to be continued…